“丘成桐”数学奖背后的故事

文字:阮婧供稿:教科室图片:郭兴刚时间:2008-11-13点击数:3301

10月22日15时,北京饭店,一场国际性的数学赛事——“丘成桐中学数学奖”论文答辩正在这里安静地进行。三位文质彬彬的少年坐在等待室里,他们是第二批答辩的选手——外校的“一路向北”团队成员:池汉慈,卢诚君,刘旸。他们从今年8月起一路拼杀,从全国848个参赛队中脱颖而出,稳稳地坐定在北京饭店的等待席上。陪同他们的是指导老师郭兴刚与刘旸的母亲。

郭兴刚老师说,池汉慈他们答辩之前,他脑子里的那根弦始终是绷着的。

刘旸在与斯坦福大学教授交流。

16时,他们进入了答辩室。眼前十几位来自美国著名学府的数学家们周身仿佛有一种摄人的强大气场,震住了这三位少年。池汉慈回忆说:“我们感觉眼前的教授们充满了魅力,一种被数学赋予的气质。这种面对面的交流,让我们隐隐约约地看见了山峰的顶端,遥远且雄伟。”

池汉慈他们的参赛论文为《从蜗牛到跟踪导弹:关于“聚合线”与“追踪线”的初探》。在小团队的简短陈述后,教授们轰炸式地轮番抛出问题:“你们读几年级?有什么兴趣爱好?”“谈谈你们的团队是怎么运作的。”“你们求得了正n边形的‘聚合线’方程,那么是否有考虑过某一个边是不一样的多边形的情况呢?”“在你们论文的最后部分谈到的‘追踪线’估计方程,你们是怎样从反比例函数出发估计出以下这么复杂的函数的,谈谈具体的步骤。”……

领队池汉慈素来心理素质奇佳,沉着冷静。接踵而来的问题并没有使他乱了方寸,他用流利的英语细致地解答每一个看似刁钻却是极其专业的问题。为这一刻,他们足足准备了二十天,付出了大量心血。这二十天里,他们不仅要把几十万字的论文翻译成英文,准备论文陈述和PPT幻灯片,甚至还请来了专家教授进行模拟答辩。这一刻,不容失手。

10月23日,专家评委们紧张地讨论,进行了几轮投票。这些池汉慈他们当时并不知情,数月备战“丘成桐”已使他们疲惫不堪,三个大男孩一商量,那就“北京一日游”吧。既然到了北京,少不了要去鸟巢看看,去王府井遛遛。卢诚君说鸟巢“还挺好看的”。刘旸说,他们在王府井吃到了正宗北京羊肉串,“一块钱的羊肉串特别难吃,后来又尝了一种五块钱的肉串,好吃”。这样的闲暇时光在他们的高三生活中是极为难得。

师生四人站在鸟巢前笑嘻嘻地说:“一路向北”团队到此一游。

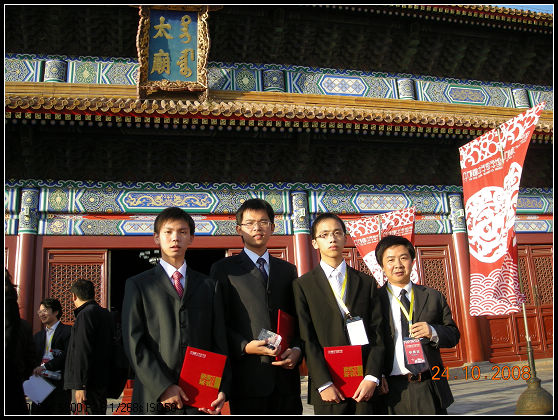

10月24日14时,颁奖典礼在太庙举行。“一路向北”的对手实力强劲,决赛中发挥出色,大家原本都担心拿不到奖牌了,但当镁光灯聚焦到他们身上,主持人许戈辉念出他们的名字时,他们就知道自己成功了!他们拿到了“丘成桐中学数学奖”优胜奖!

套用阿姆斯特朗的经典名言:这是他们的一大步,也是外校的一大步!

【老师眼中的他们】

记 者:在您看来,这些学生们为什么能够获奖?

郭兴刚:这次获奖有偶然的因素,但如果没有我们对参赛的执著,没有老师们平时课堂教学对学生能力的培养和培优班竞赛班的辅导,绝没有今天的结果。另外,池汉慈他们对数学有着浓厚的兴趣,比如在学习完三角函数后,他们几个就自行推导正弦余弦的n倍角公式;在学习了一些简单的微积分知识后,他们自己就买来大学的微积分教材自学。这次获奖论文涉及到的微积分方面的内容,是大学数学专业三、四年级的课程,所以我认为,偶然中也有必然。

【变化】

记 者:拿到奖以后,生活有什么变化吗?

池汉慈:有的。得奖之后,不少美国名校都向我们抛出了橄榄枝,感觉肩上的压力比以前更大了。未来的选择似乎更多,也更难以抉择。

刘 旸:我在想,如果没有拿到奖我会是怎么样?可能跟大多数人一样,上好大学,毕业以后找一份好工作。其实不管得不得奖,我还是我,“丘成桐”也不过是我们生活中的一个小插曲。

记 者:比赛结束后,跟哪些数学大家都有过接触?

刘 旸:比如美国加州大学、哈佛大学、普林斯顿大学的教授们,我们在见面会上跟他们中的不少人都有交流。其中一位哈佛的教授还向我们推荐数学家哈代的一本自传《一个数学家的自白》。当我们问到丘成桐教授如何学好数学的问题时,他绕口令式地告诉我们:“有兴趣才会勤奋,勤奋才会有兴趣。” 最有趣的是,在答谢晚宴上,卢诚君还跟清华的数学教授肖杰发生了一段趣事。当时我们这一桌上本该出现卢诚君的位置牌号,因为工作人员的失误,结果变成了肖杰教授。事情弄清楚以后,肖杰教授走过来对卢诚君一语双关地说:“那我这个位置让给你来坐吧。”后来我们得知,肖杰教授是清华大学数学科学系主任兼博士生导师。

池汉慈等在答谢晚宴上。

【源起】

记 者:当初为什么会选择《从蜗牛到跟踪导弹》这个选题?

池汉慈:我们起初得知比赛,刘旸提出可以研究“称小球”的问题。网上有这样的题目:

给12个小球,其中有一个或轻或重,但外观无异,有一个天平。问至少称多少下可以称出有异的小球?

答案是3下。而我们的目的就是分析出在n个小球情况中找出那一个不正常的小球,至少称多少下?

之前我们用排列组合的方法,得出了一个递归数列。然而,后来我们上网发现了一篇北大的学生论文,结果与我们的不一样。刚开始我们以为自己是对的,谁知道后来发现自己的分析遗漏了一个重要因素,那就是天平的称出结果可用于判断异球是太轻还是太重。既然这个课题人家已经研究出一大半,我们只有放弃了。

后来我又想到一个课题,是我以前曾经想过的:就是月球相对与太阳的轨迹是什么?从这一点引申开来。我们尝试运用了极坐标的微积分,但毕竟没有学过,研究起来步履维艰,实在太过勉强。后来卢诚君与他的一个好友谈到这个问题,认为我们要想吃透问题,得先观察行星的轨道,这就变成天文学了。我们终于意识到自己的研究太过遥远,不切实际,所以也放弃了。

最后选择“蜗牛”,起源于刘旸在百度上找到的题目。我们觉得这个课题很“友好”,是研究曲线轨迹的,而且不会太过脱离实际。在网上查了一下,发现没有人对这个内容有深入的研究(其实早就有了,这应该是网络的局限性吧?),所以我们就决定探究“蜗牛”了。

【思考】

记 者:除了在数学方面的探究,“丘成桐”有带给你们更多的启示吗?

池汉慈:数学给了我们一个很纯粹的世界,抛开获奖、排名、分数的束缚,在这段日子里,我们就在这纯粹的世界里思考、感悟。有时我们针对的仅仅是一个毫不起眼的细节,有时我们又跳出具体问题,试图看清全局;有时我们会异常默契,异口同声道出问题的思路,有时我们又会分歧严重,为一个小问题大吵大闹;有时所谓“正确的答案”会摇身一变,成为探究过程中的噩梦,有时所谓“荒唐的构思”也会变得合乎逻辑,柳暗花明又一村。

金奖团队在领奖时引用了数学家陈省身的一句话:“数学好玩!”的确,我们觉得,这种“玩”之所以“好玩”,是因为它带来的不仅只有发现与探索的快乐,还带来了对数学本身的思考,甚至有对科学、对世界本身的困惑。这些没完没了的思绪当然不是一时半会儿就能解决的,这需要用人的一生来回答,用好几代人的一生来回答。我们想,作为新一代的年轻人,能够从数学出发对之进行寻觅,发出原始的提问,那么就是一个好的开始,未知的将来更加具有魅力。

刘 旸:最终的结果不能说明一切,我认为更重要的在于思维的过程。比如看完我们的文章,别人可以知道我们学习了什么,但其中的细节、探索的快乐,只有我们自己才能了解。“丘成桐中学数学奖”旨在培养中国中学生的思维能力和探求精神,以个人的体会来说,我确实在比赛当中感受到了这些“数学精神”的精粹。

“一路向北”团队与纽约大学教授合影,右二为铜奖获得者,华师附中学生赵玉博。

将近两个小时的谈话中,卢诚君始终是沉默寡言的。他安静地听他的同伴们说话,时不时插上几句,一个六面魔方在他手上不停地被盘弄着。“喜欢玩魔方?”我问他。他羞赧地笑笑说是。于是三个大男孩开始讨论班里谁的魔方玩得最快。卢诚君说:“这里刘旸是最快的,20秒就能全到位,我其次,池汉慈再次。”我表示难以置信20秒的速度。刘旸接过卢诚君打乱后的魔方,在我们三个人面前表演了一遍。第一次他没发挥好,大概花了一分钟。他又试了一次,这一次,他真的只用了20秒。

新闻链接

池汉慈等获得首届丘成桐中学数学奖优胜奖

北京时间10月24日下午14:00,首届丘成桐中学数学奖颁奖典礼在北京太庙大殿举办,并公布了本届数学奖决赛获奖名单。我校高三学生池汉慈、卢诚君、刘旸获得优胜奖。

池汉慈等参赛论文为《从蜗牛到跟踪导弹:关于“聚合线”与“追踪线”的初探》。指导教师为我校数学组郭兴刚老师。

本次丘成桐中学数学奖,共有来自中美两国的17个团队进入总决赛。在总决赛环节,选手们面对来自国际一流名校的数学家们,陈述他们研究的课题,并接受国际评委会的提问。

最后,大会颁发金奖1名,银奖1名,铜奖3名,优胜奖5名。浙江温州中学获得金奖。广东省共有四所中学跻身决赛,最后,华师附中获得铜奖,省实验中学与广外外校获得优胜奖。

“丘成桐中学数学奖”由全球杰出华裔数学家、美国哈佛大学教授丘成桐教授与泰康人寿在浙江大学共同发起,面向全球华人中学生,旨在打造“中国西屋奖”。该奖项完全舍弃中国传统的卷面考试和标准答案,由学生自行组队,选择课题进行研究,作品以论文形式提交。丘成桐说,设立这个奖项,就是希望鼓励中学生们不单从考试的模式来看待学问的成与败,而是通过这个奖项去学习如何去寻求科研创新的途径。