运用之妙,存乎一心

——数学名师课堂精彩片段回顾

什么样的课堂才是真正美妙的课堂?什么样的课堂才能散发出那种弥久不消的魅力?什么样的课堂才配得起数学这门充满智慧、溢满光华的古老而又生机勃勃的学科?相信这是每个热爱教学,钟情于数学的老师永恒的追问!

黄金九月,一个难得的机会,我在自家学校现场聆听了钱守旺、强震球、徐长青、刘德武等多位名师的精彩课堂,体验了不同的特色与风格,收获良多!每一位名师都深深的触动了我,给了我对数学课堂的重新领悟——数学课堂的中重要的东西很多:巧妙的情境、精心的铺垫、积极的引导……,但一堂真正美妙的数学课堂,它魅力的泉眼绝不在于这里!它在于能用心激发学生的数学思维。离开了思维,数学也便不成为数学了。所谓的知识不过是毫无乐趣的记忆与机械地熟练化训练,仿佛一盘佳肴,当精华的汁液已悄然流逝,余下的只是无味的干渣而已!无论配上多么奢侈的玉盘,多么华美的餐巾都已无济。

这次活动,北京的特级老师钱守旺给我们带来的是一节二年级的数学课《乘法的初步认识》。其中有这样一个片段:

第一个环节,钱老师提供了大量的实物图片让学生数数,一个一个地数—→两个两个地数—→三个三个地数—→四个四个地数—→五个五个地数—→十个十个地数……,由于简单,每个学生都数得津津有味,热情高涨。但如果你只是这样认为,那就不叫名师了。钱老师特别之处在于学生每次数完,都会追问一句:数了多少次?也就是几个几?这不正是乘法的意义嘛!

精彩没有结束,第二阶段呈现材料由小圆片变成了数轴,看似随意实则匠心,一下子由基数情境转到了序数情境。一只只小青蛙“跳上”数轴(弯箭头图)。

师:小青蛙每次跳5格,跳了3次,一共跳了多少格?怎么列式?

生:一共15格,算式是5+5+5=15。

师:小青蛙每次跳3格,跳了4次,一共跳了多少格?怎么列式?

生:一共12格,算式是3+3+3+3=12。

师:看图,这只小青蛙每次跳____格,跳了____次,一共跳了____格,怎么列式呢?

生:2+2+2+2+2=10。

师:看来难不倒你们,再看图,这只小青蛙每次跳____格,跳了____次,一共跳了____格,怎么列式呢?

生:这只小青蛙每次跳了2格,跳了20次,算式是……

师:比较长是吧?这样吧,我们大家一起来,我的经验是先要深吸一口气,我帮你们计数,预备——开始!

学生卯足了劲开始说算式了,2加2加2加2加2加2……,终于说完了。

师:感觉怎么样?

生:好累啊!

师:我们一起来看看这条算式吧,媒体出示:2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+

2+2=40,看了感觉怎么样?

生:好长啊。

生:太麻烦了,要是有别的方法就好了。

师:说得没错,你们今天遇到的问题,很久以前数学家们也遇到了,于是……

听课听到这里,我不禁在听课笔记上写下了“道法自然”四个字,曾几何时我们的课堂教学一会儿追求这个,一会儿追求那个,把课堂教学搞复杂了。太偏重于教师教的课堂往往直接告诉孩子乘法是什么,太偏重于学生学的课堂往往耗费精力地在乘法怎么来的问题上兜圈。对于前者我想借弗雷登塔尔的话说:泄漏一个可以由学生自己发现的秘密,那是“坏的”教学法,甚至是罪恶。对于后者我想说,课堂教学过程只能是前人发现知识的浓缩过程,40分钟时间是有限的,提高效率也应是生本课堂的硬性指标。我向往的课堂就这么简单:让孩子的学习像呼吸一样自然。

来自江苏的强震球老师给我们带来的是一节空间图形课《圆的认识》,这是一节出镜率比较高的课。一般会从车轮为什么造成圆的?车轴为什么安在车轮的中心?如果不这样会出现滑稽的后果,甚至还会将滑稽的后果制成动画播放等等。强老师没有这样花哨的引入,也没有这样精美的情境,而是直击圆的本质要素:固定点(圆心)和固定长(半径)。在这两个要素的教学上紧扣怎么画圆这个问题展开了思考和实践。第一步,演示一根绳子拴住一个小球甩圈,让学生看到圆的表象。第二步,如何使用圆规在纸上画圆,先让会画的学生教不会画的,教师再演示。第三步,想一想如何在操场上画圆,让学生充分想象、发言,最后视频公布真相。在这三步中,学生对于得到圆必须固定点(圆心)的概念非常深刻,但对于固定长(半径)的概念不够深刻,是教者疏忽了?还是准备了别的环节?听课到这里我在听课笔记上连打了三个问号,果不其然:

师:同学们,学到这里你会画圆了吗?想画圆吗?

生:想画。

师:去操场上画呢不现实,在纸上画后面的老师看不见,我们就在黑板上来一场画圆比赛好不好?

生:好!

师:和谁比呢?问问你们自己的内心其实最想和谁比?

生:强老师。

在老师的“挑衅”之下,学生派出了两大高手到前面和老师比赛,全场观众都是裁判。黑板上道具准备妥当,左边一根绳子,右边也是一根绳子,都是一头钉在黑板上,另一头拴着粉笔,老师在左,两名学生在右,随着一声令下,比赛开始。

老师不紧不慢,手法娴熟,画得圆那是天衣无缝;学生虽然两人配合,但是动作还是慢了一点,画得圆也是歪歪扭扭。比赛结果老师胜。

师:现场采访一下比赛选手,你们服吗?

选手甲:不服。

师:刚才不算,再来一次好吗?

生:好!

这一次老师没有急着画而是站在一旁和同学们一起在观察两个选手在黑板上画圆,在大家的加油助威声中,两位选手卯足了劲,不过这一次画的圆更歪了,台下传来了笑声。

师:服吗?要不要再比一次?

选手乙:还是不服,不是我们的原因。

说完,她向大家展示了她比赛的这根绳子,拉了几下。

我和我的小伙伴们都惊呆了,原来绳子是一根松紧带,有弹性一用力就变长了。强老师也向大家展示了他的绳子,是一根普通的绳子。至此,台下所有的人又笑了。

师:看来,只定点还是不够的,还要定长……

听到这里,我不禁又在笔记本上,写下了八个字:运用之妙,存乎一心。好的课堂就像好的相声一样,得有“包袱”,这“包袱”重不得轻不得,早不得晚不得。在数学课上还要加一条:得和数学相关。台下学生的两次笑声层次是不一样的,第一次是为选手的作品难看,无奈落败而笑,第二次是为明白了没有定长如何画得了圆,老师真“坏”而笑。两次笑又都是充满趣味的,充满求知欲的。运用之妙,如何能达?唯有教者存乎一心矣。

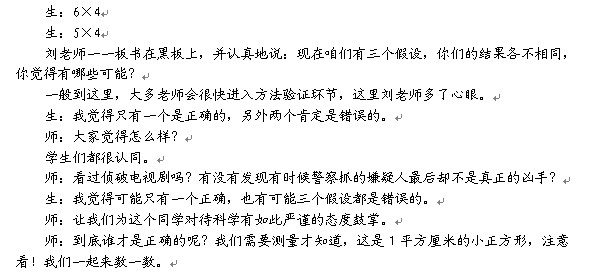

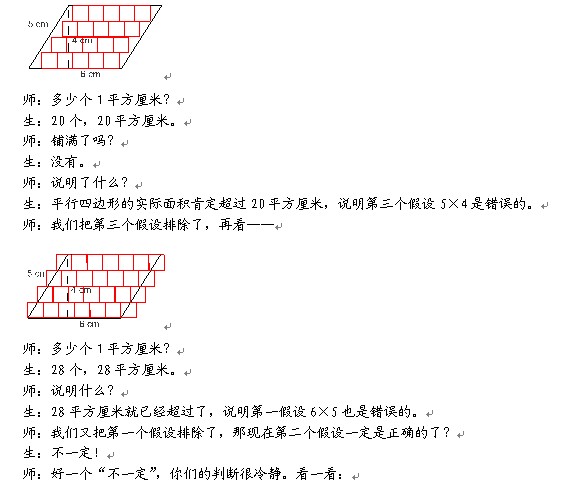

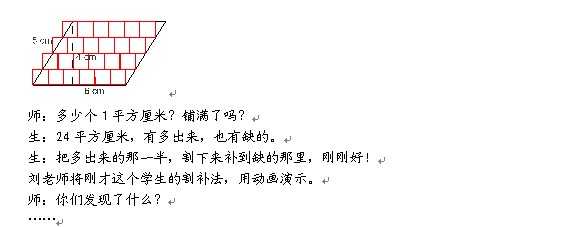

活动最后上台的是一位身板硬朗、精神矍铄的老人——著名特级教师刘德武,他给我们带来的是一节《平行四边形的面积》,听刘老师的课也不是第一次了,每一次都有新意。这节《平行四边形的面积》也不例外,整节课就像在破案。

当听课到这里的时候,我忍不住在听课本上写下了:在假设中排除,妙!后来发现和刘老师的板书竟然不谋而合。刘老的课朴实中求创新,在老师看似朴实无华的引领下,却蕴含了大量可思维的数学素材,整节课教师引领的那么自然、素材挖掘的那么透彻、知识整合的那么严谨,孩子们从一开始的恽然不觉步入数学之门,到遇到瓶颈时百思不得其解的困惑(我们甚至可以看到孩子们紧锁眉头上的黑线),到在老师的指引下积极主动地思考,到茅塞顿开、豁然开朗时的激动。学生们经历了问题被突破的真实过程,从中品味思考的乐趣,发展思维的能力,获得数学的思想与方法,也获得了正视困难,勇于战斗的意志力和创造力。事后,刘老师和我们分享了设计这节课的灵感就来自于时下热播的谍战题材的电视连续剧,生活才是一个老师课堂教学设计灵感取之不尽用之不竭的源泉,全场报以热烈的掌声,刘老师押了一口矿泉水,顺手指着农夫山泉的广告词说:我们不生产知识,我们只是知识的搬运工。太精辟了!相信经历了这节课,听课的教师和上课的孩子们都各有各的所获,珍贵难忘!

在名师的引领下,外校小数人将眼光放到了这批大师的身上,我们一起探寻这些大师各自成长的道路,体验他们的精神,学习他们的经验,感受他们的用心……我们希望能够在这些巨人的领跑下,加快自身成长的速度。