数学整理复习课,我们这样上!

“生本”的整理复习课与“传统”的知识整理课有着本质的区别。“传统”的知识整理课,是老师带着学生先把某一个单元的重难点知识整理复习一遍,课堂上更多的是知识的简单重现,再让学生进行巩固练习。而“生本”的整理复习课,是学生先行整理单元的知识框架,重在沟通知识间的联系,老师“精心”设计练习,让学生提前介入,课堂上再组织学生交流、汇报、辨析,这样有助于培养学生建构知识体系和提升知识整理的能力。4月1日五年级吴杰老师上了一节《长方体和正方体的整理复习》课,体现出鲜明的学科特色,也给数学老师的课堂教学改进指引了方向。

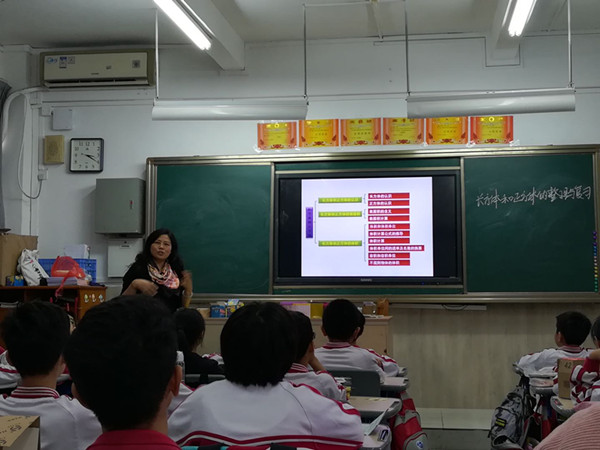

《长方体和正方体的整理复习》定位是对“长方体和正方体”进行全面系统的整理和复习。通过学生梳理知识网络,复习长方体和正方体的特征、概念、表面积、体积(容积)计算公式,为今后的圆柱体,圆锥体,甚至更复杂的形体知识打下扎实的基础。课堂教学中,不是老师单纯地传授知识,而是在老师的指引下,让学生自主学习,应用整理复习的方法,找出知识之间的区别与联系,并能联系实际,灵活运用,做到把教法融于学法中,在学法中体现教法。本课呈现了以下特点:

一:精妙的教材处理。本课的教学目标定位准确,让学生自行对知识进行梳理,在课堂上进行讨论汇报,不仅让学生掌握本单元的知识内容,更掌握整理复习的方法;在梳理知识的过程中,注重沟通知识之间的联系,体现从一般到特殊。比如在复习长方体的基本特征基础上,让学生复习特殊的长方体,从而掌握特殊长方体的特征(有两个相等的正方形面、剩余4个相等的长方形面、有8条相等的棱长)。这是很多老师上整理复习课时容易忽略的内容,只是知识进行简单的重现,而忽略知识之间的有机联系,难以形成系统网络;特别一提的是,本课教学中吴老师提供了丰富的教学与学具,体现了教学的用心,借助教具与学具,学生能在具体的操作中更好地感知概念内涵,让空间想象有了具体的支撑,能在理解的基础上进行知识内化;教学内容组织得当,尤其是练习题的设计巧妙,做到了一题多用,涵盖了本单元的核心内容(棱长总和、底面积、表面积、体积、容积、不规则物体的体积等),学生在辨析与应用中理解了概念的内蕴与外显。

二:让学生经历学习过程。本课让学生经历对长方体和正方体的知识系统化的整理,加深对长方体正方体的形体特征的认识,分清表面积和体积的概念,能熟练地掌握形体的表面积和体积(容积)的计算,解决一些实际问题;通过学生观察想象能力、讨论探索、动手实践、合作交流,丰富对现实形体的认识,建立初步的空间观念,发展形象思维,培养学生知识的自我总结能力。

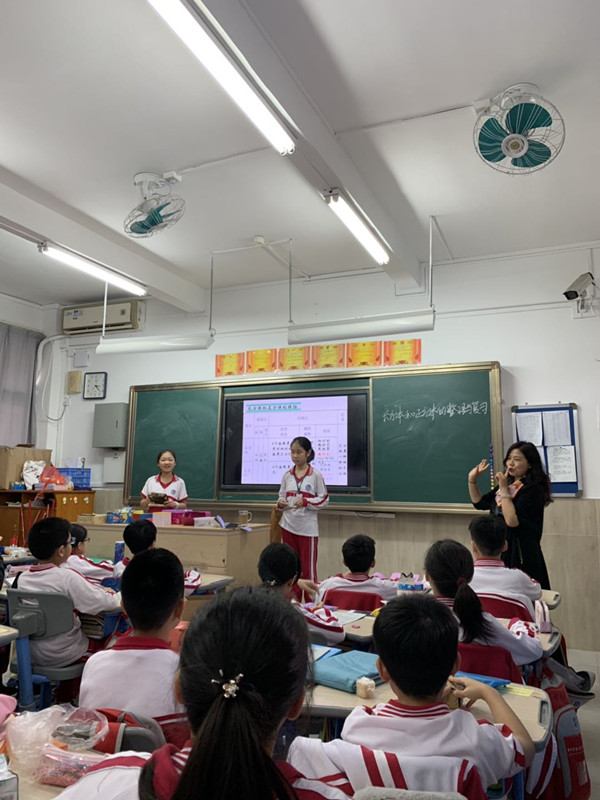

教学中吴老师放手让学生表达、演示、梳理,构建整个知识体系,老师真正起到教学的组织者、引导者、协助者的作用,教学中不急不躁,学生没有说到位的地方让其他学生进行补充与修正;教学形式比较多样,不单调,学生在学习过程中与组织讨论、全班汇报、个体演示与解说;教学过程中关注学生的表述,引导学生用规范的数学语言进行表达,做到精炼、准确,这也是培养学生数学核心素养的一部分。

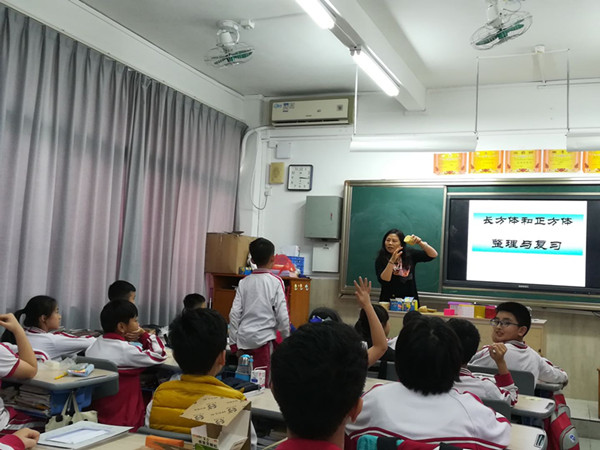

三:发挥教学智能:本课的导入部分新颖有趣,通过不断的切土豆的操作,让学生进行观察发现,从而引申出本单元的核心内容。这种操作,话题开放,学生能站在不同的角度理解,勾勒出知识框架;教学中使用了课前研究单,让学生提前感知数学学习内容,进行初步理解、自主寻求解决办法,进行尝试探索是相当重要的,它在数学知识、数学方法、数学思想、数学思维、自学能力的形成与培养中扮演着重要的角色,这是实施“以学定教”的必然之路;吴老师的教学中使用“创意出题”是很大一个亮点,每个学生在已有的水平上进行自主编题,在课堂上展示自己对这个单元知识的理解,展示“创意出题”,讲解出题的思路及解答思路,符合学生的认知规律,激发了学生的学习兴趣,收到很好的教学效果。

一堂好课,教师要钻研教材之中,潜身于探究之中,通过备课、磨课、反思等过程,亲身经历实践感知、反思提升,使数学教育的价值,不仅是传授知识与方法、更是启迪智慧、开拓思维,是培养人的素质。而公开课作为教师专业成长的一个舞台,让教师在参与中学习,在参与中提高,在参与中体验快乐!