课堂何放达,满室生光华

——高中语文生本课与登上《羊城晚报》的学生习作

3月27日下午,高中语文组苏小莲、万崇令老师为全国生本骨干教师观摩团上了两节精彩的生本示范课。课后,苏小莲老师以“大道至简”为题作了一场生本教学讲座。

苏小莲老师的生本课主题是“寻李白”,围绕“寻”,学生高歌、诵读、激辩,寻找自己心目中的李白,学生情感之饱满、思维之活跃、对话之灵动,让听课者动容。

万崇令老师的生本课主题是“浮名不系,造化无为——白居易”,围绕“我猜、我读、我辩、我写”四个关键词,充分展现学生小组活动的风采,关于白居易的“俗雅”之辩,更显现了学生的思维深度。

全国生本教育专家、华南师范大学博士生导师郭思乐教授,对苏小莲、万崇令两位老师的课给予肯定。他撰文写道:

听广外外校高一级苏小莲老师执教生本教育课程《寻李白》,学生水平之高,令人感叹。所谓解决教学问题,不过就是如此。所谓准备高考,他们高一就如此水平了。夫复何求?或谓,我们讲话太满了,评论太满了。

也许,问题都出在他们身上,他们为什么能做得这么满?还是那句话,孩子在哭,后来发现,不是他病了,而是我们没有让他吃饱吃好,《寻李白》的这堂课就是奉行让他吃饱吃好的方针。仅此而已。

那天,还有一位万老师,上了《白居易》的生本课,也上得那么好。“以文为据”、“以诗证文”,大幅推进了阅读。语文课不就是要求学生大量阅读,从阅读中获得素养吗?

兴奋之余,郭教授赋诗两首,赠与两位老师:

听广外外校《寻李白》等两课有感

郭思乐

其一

课堂何放达,俨同谢朓家。金樽邀醉月,满室生光华。

年少皆如白,才能不计涯。书成声泪落,谁谓“读书娃”。

其二

读书世所喜,今登谢朓楼。天空秋雁远,地迥古人愁。

梦在山河外,思飞牍案头。月明照我心,不为稻粱谋。

特别值得一提的是,苏小莲老师在讲授“寻李白”时,布置了一道写作题:阅读李白的诗文后,你找到了一个怎样的李白?请用一个关键词进行概括,并围绕关键词,写一篇文章,表达你的观点,阐述你的理由,抒发你的情感。

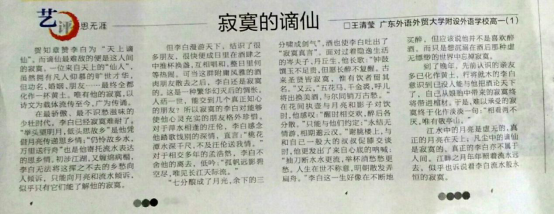

摩1班学生王清莹的《寂寞的谪仙》于3月29日发表在《羊城晚报》上。

附原文:

寂寞的谪仙

高一摩星1班 王清莹

贺知章赞李白为“天上谪仙”。而谪仙最难敌的便是这人间的寂寞。一位来自天上的“仙人”,虽然拥有凡人仰慕的旷世才华,但功名、婚姻、朋友……最终全都化作一抔黄土。唯有他的寂寞,以诗文为载体流传至今,广为传诵。

在最骄傲、最不识愁滋味的少壮时代,李白已经寂寞难耐了。“举头望明月,低头思故乡”是他凭借月亮传递思乡情;“仍怜故乡水,万里送行舟”也是他寄托流水表达的思乡情。初涉江湖,又缠绵病榻,李白无法将这挥之不去的乡愁向人倾诉,只能向月亮和流水倾诉,似乎只有它们能了解他的寂寞。

但李白漫游天下,结识了很多朋友,很快便成日里在酒肆之中推杯换盏,互相唱和,整日里何等热闹。可当这群附庸风雅的酒肉朋友散去之后,李白还是寂寞的。这是一种繁华幻灭后的惆怅。人活一世,能交到几个真正知心的朋友?所以寂寞的李白对能够使他心灵充实的朋友格外珍惜。对于萍水相逢的汪伦,李白感念他踏歌饯别的深情,直言:“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。”对于相交多年的孟浩然,李白不舍他的离去,低吟:“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”

“七分酿成了月光,余下的三分啸成剑气”,酒也使李白吐出了“寂寞真言”。面对过着隐逸生活的岑夫子、丹丘生,他长歌:“钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。”又云,“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。”在花间执壶与月亮和影子对饮时,他感叹:“醒时相交欢,醉后各分散。”只能与他们约定:“永结无情游,相期邈云汉。”谢朓楼上,与和自己一般大的叔叔促膝交谈时,他更发出了来自心底的呐喊:“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。”李白这一生好像在不断地买醉,但应该说他并不是喜欢醉酒,而只是想沉溺在酒后那种虚无缥缈的世界中忘掉寂寞。

到了晚年,先前认识的亲友多已化作黄土,行将就木的李白意识到已没人能与他把酒论天下了,自己从娘胎中带来的寂寞终将带进棺材。于是,难以承受的寂寞终于化作淡淡一句:“相看两不厌,唯有敬亭山。”

江水中的月亮是虚无的,真正的月亮在天上;凡尘中的谪仙是寂寞的,真正的李白亦不属于人间。江畔之月年年照着流水远去,似乎也诉说着李白流水般永恒的寂寞。