2019届高三地理研讨:如何体现和落实学科素养

高三教学是科组工作的重点,如何复习迎考?如何在日常教学中体现和落实学科素养?近期我们围绕两场专家讲座,一堂名师课例,展开深入学习讨论。

11月22日,地理组6位老师在黄华楼聆听了河南郑州市地理教研员赵丽霞老师所作的《培养学科核心素养,让地理教学回家》讲座。赵老师用了一个生动的实例,说明什么是学科核心素养。

实例:2004年12月26日,10岁的蒂莉·史密斯与父母在泰国攀牙湾游玩时,发现远处海水突然不平静且急速退后,她立即联想到地理课上学习的有关海啸知识,并迅速做出判断,要发生海啸了!在她的警告下,游客和工作人员迅速逃离海滩,幸免于难。

小女孩用到的地理知识:什么是海啸?她基于真实情境的思维判断:现实中海啸发生时是什么样的?她有行动能力:海啸来了应该怎么办?她有正确的价值取向:告诉更多的人,迅速逃生。所以,学科核心素养体现在:价值观念、必备品格和关键能力。

赵老师认为,目前地理教学中存在三个突出问题:

1)偏重于课堂上抽象的学科概念、学科原理、学科技能的记忆、理解和反复操练。

2)教学与生活实际严重脱节:面对真实情境,茫然不知,就像没有学过一样。

3)教学与考试评价严重脱节:面对基于课程标准、学科核心素养和真实情境的试题,束手无策。

地理教学的“家”在哪里?怎样回“家”?赵老师结合郑州市课堂教学特色作了详细阐述。

大家一致认为,赵老师介绍的“基于课程标准的教学设计”非常有针对性,实操性很强。

(1)分解内容标准,整合教学资源,制定学习目标;

(2)依据学习目标,设计评价任务;

(3)依据学习目标和评价任务,设计教学环节,包括教师的教学活动和学生的学习活动。

评价介入教学过程,寻找学生“学了”“学会了”的证据,评价驱动教学。

11月25日,在广雅中学学术报告厅,杨老师聆听了来自东北师大的许巍嘉教授为广州市地理老师所作的题为《自然地理过程分析》的讲座。在12月12日科组会议中,杨老师与科组老师进行了分享。

许教授首先通过对2018年全国卷高考地理试题的分析,总结出自然地理主要考地理过程,即自然地理机理随着时间的演变,体现了地理要素的相互作用产生新功能。并且多考查特殊现象(需知道正常情况,才能在此基础上分析特殊情况)。新课标中选修1《自然地理基础》主要内容,包括“自然环境中的物质运动与能量交换过程”,以及“自然环境的整体性与差异性”。 许教授认为其基础是:多个维度对地理事物和地理现象进行分析;其核心是:认识各要素之间相互作用;其要求是:一定程度上解释其发生发展的过程;其目的是:较全面地观察、分析和认识不同地方的地理环境特点。自然地理过程表现形式:地理事物和地理现象。地理事物就是空间上有一定规律的事物。地理现象就是自然地理过程留下的痕迹。

根据对许教授讲座的理解,高三备考中,自然地理部分要重点突出地理过程的分析。

在12日的科组会议中,闫冬老师围绕“2019年地理迎考中,如何体现和落实综合素养”做了专题发言,他首先用一个数据统计来说明高三备考过程中,要首先对准高考的具体要求,重点选取教材中的重点章节,做好重点专题的细致化备课和布置好“有针对性的作业”,有的放矢,靶向突破。

例如:针对高考的重点内容-农业、工业、自然地理过程,阎老师设计了一堂培养学生综合素养的探究课。

运用问题式教学,如何复习知识?阎老师的做法是,立足学情,再情境化书本知识。教学中将知识重新嵌入具体可感的情境中,引导学生进行探究、完成建构、实现迁移。情境越真实、复杂,学生融入感越强,相应的知觉越深入、建构越完整、迁移越久远。

例如:2016年全国Ⅰ卷第10、11题(试题略)

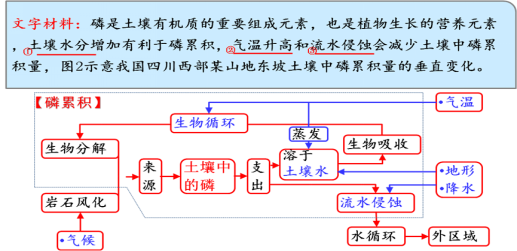

此题其实就是课本中“雨林的养分循环”的再生题,教师在复习的过程中要细致化的剖析其中的知识细节,然后学生整合并落实:

1.热带雨林土壤养分主要来源?

2.影响风化的三个因素?为何岩石风化的多?

3.热带雨林土壤养分的“去”?

4.为何支出给生物体的最多?

5.为何被淋洗掉的多?

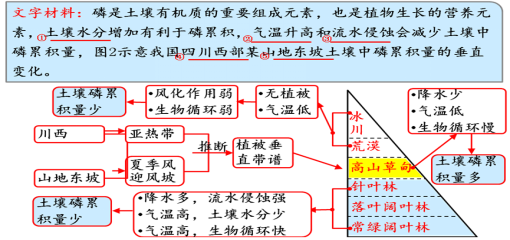

然后再在真实的高考题情景中用思维导图的形式引领孩子们整合推导知识: